建築家の設計事例

高耐震、高断熱、高耐久仕様。松梁の表わし、松のムク床板、全面珪藻土の塗り壁、歩道ブロック床等による素材感にこだわった自然素材を厳選。壁通気工法、屋根通気工法、高耐久、高耐震 仕様、ボード気密工法、高断熱仕様を採用。 |

全く同じ条件の土地や建物は2つとしてない。 |

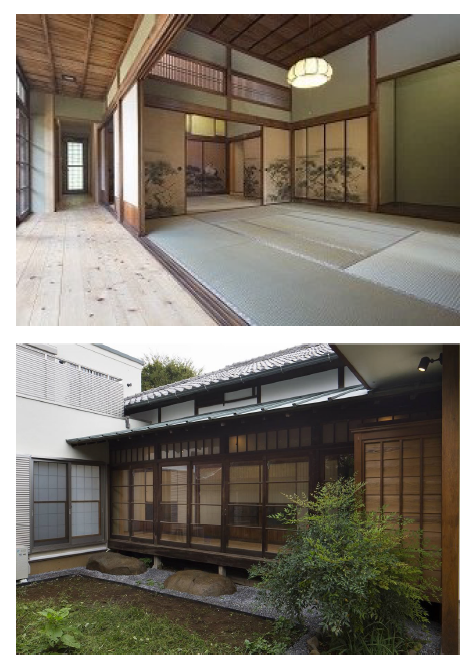

親と子、2つの棟からなる2世帯住宅。施主は共働きで、小学生の子どもは学校から帰ると、もう一つの棟に住むおばあちゃんの家へ。子どもは頻繁に行き来するが、日常生活は互いに干渉のない状態を保ちたい。その思いが、2棟の間に設けた中庭に託された。 |

敷地形状から普通に2部屋の賃貸室を配置すると手前と奥の部屋で採光通風条件がまったく違うものとなっていまう。そこで縦に賃貸室を配置し、さらに隔て壁をくねくねと折り曲げることにより路地のような空間としました。 |

荒壁といっても長野では竹ではなく葦を使うそうですが竹の方がいいということになり岐阜から運んで施主が編んだり、長野市まで土を買いに何回も行ったり来たり。 |

軟弱地盤の上に鉄骨の構造ALC 板(軽量発泡コンクリート板)貼り、という軽便な工法しか選べませんでした。 |

自然の中でゆったりとした時間を過ごすための 癒しの空間として計画されたました。 |

建ぺい率を目一杯使い切り、2階賃貸住居を1フロアで4室確保 |